2021年11月1日,《中华人民共和国个人信息保护法》的施行如同一道分水岭,标志着我国个人信息保护进入法治化轨道。此后,从跨境数据传输规则到人脸识别技术监管,配套制度如同拼图般逐步填补空白,推动保护体系向精细化、全面化迈进。然而现实场景中,购房者被家装公司电话轰炸、医院患者数据在黑市流通等事件仍屡见不鲜——这些现象暴露出一个残酷事实:当个人信息被视作“数字石油”,部分企业却将保护义务视为“开采成本”,敷衍应对甚至监守自盗,导致公民人身财产安全长期暴露于风险之中。

合规审计:从“纸面合规”到“实质防护”的转折点

面对这一困局,国家互联网信息办公室于2025年2月公布的《个人信息保护合规审计管理办法》,犹如为个人信息保护体系加装了一套“免疫系统”。该办法将于10天后(2025年5月1日)正式生效,其核心价值在于通过审计手段,将原本抽象的法律义务转化为可测量、可验证的操作标准。值得注意的是,这种转化并非简单复述《个人信息保护法》条款,而是如同给企业配备“合规导航仪”——《合规审计指引》附件中,合法性基础、告知义务履行等关键事项被拆解为53项具体审计指标,让企业能逐项对标自查。

柔性监管中的刚性底线

办法的监管智慧体现在“弹性与底线并存”的设计中。对于普通企业,可选择成本更低的内部审计;但处理超1000万人信息的“数据巨头”,则必须接受每两年一次的外部审计“体检”,这相当于给海量数据加装定期安检闸机。这种分级设计既避免“小作坊”承担过重合规成本,又对可能引发系统性风险的“数据水库”实施重点盯防。某电商平台合规负责人坦言:“过去我们总纠结‘做到什么程度才算达标’,现在审计清单就像血糖仪,随时可以检测合规健康值。”

审计独立性:破除“既当运动员又当裁判员”

针对以往企业自审自纠可能导致的“护短”现象,办法构建了双重防火墙:一是要求外部审计机构需经监管部门资质认定,杜绝“拿钱盖章”的灰色交易;二是通过签字盖章终身追责制度,让审计报告具备法律文书般的严肃性。这种安排类似于上市公司财务审计,用制度确保“体检医生”不受“病人”操控。某第三方审计机构合伙人透露:“新规下我们需留存全部工作底稿,相当于给每个审计结论装上‘行车记录仪’。”

未来展望:合规审计如何重塑数据生态

随着办法实施,其涟漪效应已初步显现。教育培训行业率先将审计模块嵌入IT系统,实现处理行为全程留痕;某快递企业则通过审计发现合作商数据管理漏洞,及时切断高风险接口。这些案例印证了立法者的深层意图:审计不仅是“找茬工具”,更是帮助企业发现数据资产保护短板的“探伤仪”。当然,要彻底扭转“重收集轻保护”的行业惯性,仍需配套失信惩戒、合规激励等组合拳,让“保护个人信息就是保护企业生命线”成为共识。

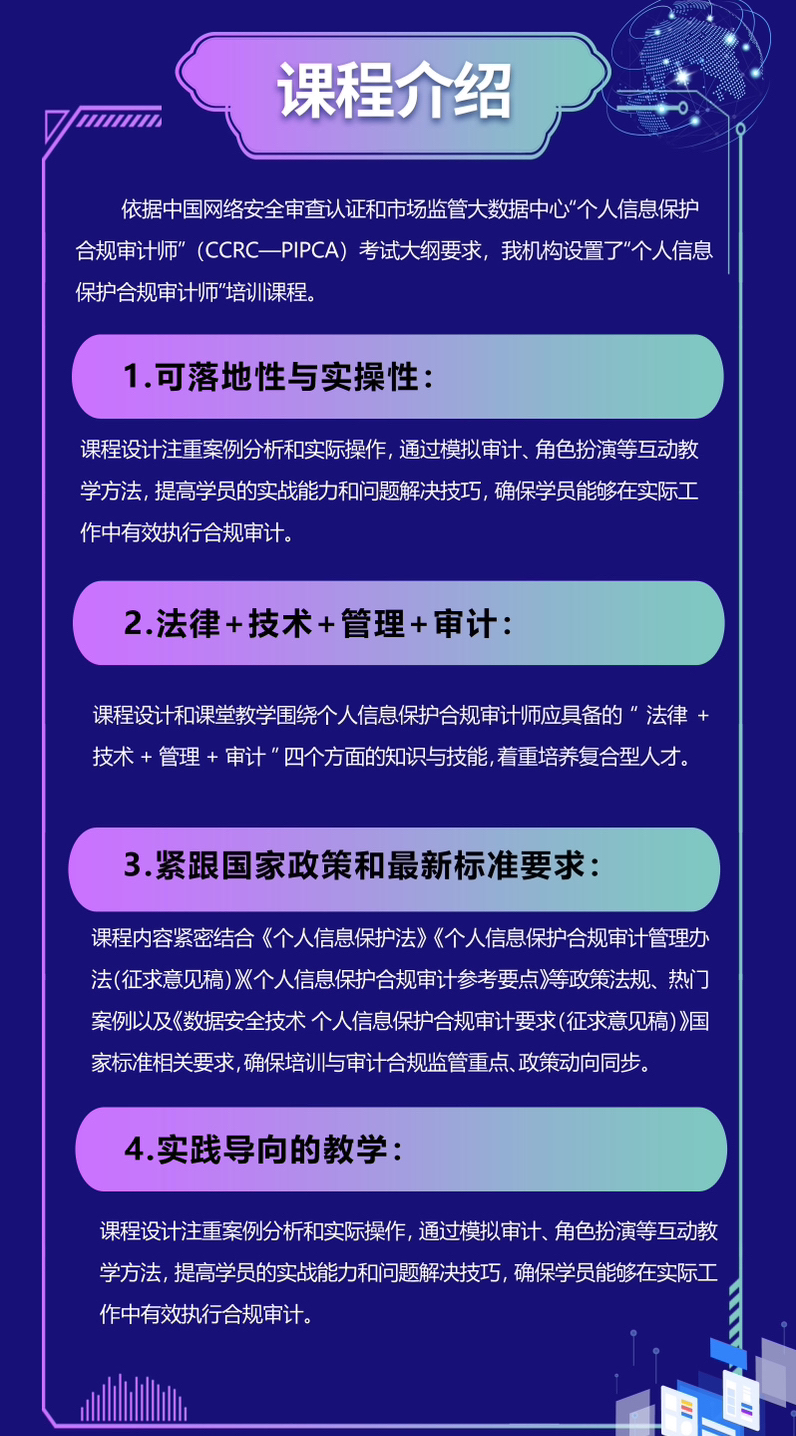

CCRC-PIPCA个人信息保护合规审计认证,北京青蓝智慧科技马老师:135 - 2173 - 0416 / 133 - 9150 - 9126

站在新规施行的前夜回望,从《个人信息保护法》的原则宣示到《合规审计办法》的操作指南,我国正构建起全球领先的“数据治理脚手架”。当每个处理者都习惯用审计视角审视自身行为,那些骚扰电话、数据泄露的噩梦场景,终将随着制度齿轮的精密咬合而逐渐消散。