人工智能应用工程师:驱动产业变革的数字时代造梦者

在全球数字化转型浪潮中,人工智能应用工程师正成为重构产业格局的核心力量。根据最新研究,中国工业人工智能市场将以27.8%的年均增速持续扩张,而这一数字背后,正是无数工程师在算法与产业需求的交界处架起创新桥梁的成果。

一、技术落地进程中的价值创造者

在医疗影像诊断领域,工程师团队通过建立包含200万份标注数据的训练集,成功将肺结节检测准确率提升至96.5%。这种突破不仅需要掌握ResNet、U-Net等深度学习架构的优化技巧,更要求工程师深入理解CT影像的层厚参数、窗宽窗位等医学专业知识。某三甲医院的实践显示,部署该系统后,早期肺癌检出率提升40%,阅片效率提高6倍。

智慧城市建设中,工程师群体正构建着复杂系统集成的技术矩阵。以上海城市交通大脑为例,工程师们融合强化学习与运筹学算法,将3000个路口信号机的响应时间从分钟级压缩至毫秒级。这种技术突破背后,是每天处理10TB多源异构数据的工程能力,以及对城市交通流时空分布特征的深刻洞察。

二、产业升级进程中的痛点破解者

制造业智能化转型中,工程师面对的是更为棘手的现实难题。在某汽车焊装车间,工程师团队通过改进YOLOv5算法,将质检系统在强反光、多遮挡环境下的检测准确率从82%提升至98.7%。这背后涉及光学补偿算法、迁移学习策略的创新应用,更需要建立覆盖200种缺陷类型的知识图谱。

金融风控领域,工程师们正在构建可解释性与精准度的平衡点。某银行研发的智能信贷系统,通过引入SHAP值解释框架,在保持模型AUC值0.92的同时,将决策透明度提升至监管要求水平。这种突破需要工程师既精通XGBoost、LightGBM等集成算法的优化,又深谙巴塞尔协议等金融监管逻辑。

三、技术演进中的创新引领者

当前人工智能工程实践已进入多模态融合新阶段。某电商平台构建的虚拟试衣系统,工程师团队通过改进NeRF神经辐射场模型,将服装材质模拟精度提升至亚毫米级。这种创新需要突破传统GAN网络的局限,建立跨视觉、触觉、运动学的多模态感知框架。

在算法持续进化方面,工程师群体正推动着基础模型的产业适配。某科研团队开发的工业预训练模型InduBERT,通过领域自适应训练,在设备故障诊断任务中较通用模型提升32%的F1值。这种进步既依赖Transformer架构的改进,更需要建立覆盖50万份工业文档的专业语料库。

四、发展进程中的破局思考者

面对技术落地的现实瓶颈,工程师群体正在开辟新的解题路径。在数据标注领域,某团队开发的主动学习框架,通过不确定性采样策略,将标注成本降低65%的同时提升模型泛化能力。在算力约束方面,工程师们创新的模型蒸馏技术,使得移动端推理速度提升4倍而精度损失控制在1%以内。

随着欧盟AI法案等监管框架的落地,工程师们开始构建伦理约束的技术实现路径。某医疗AI团队开发的公平性约束模块,通过对抗性去偏技术,将不同种族群体的诊断差异率从15%降至3%以下,展现了技术向善的工程伦理。

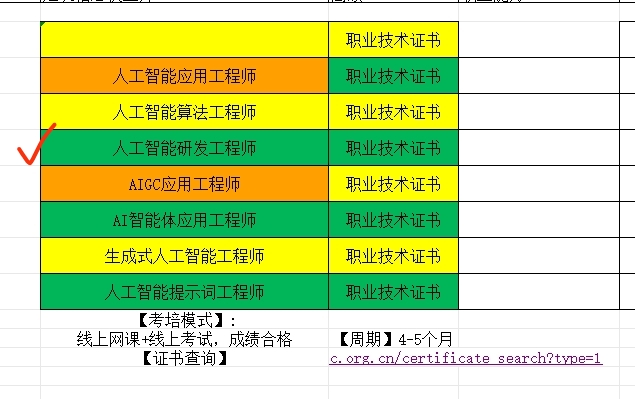

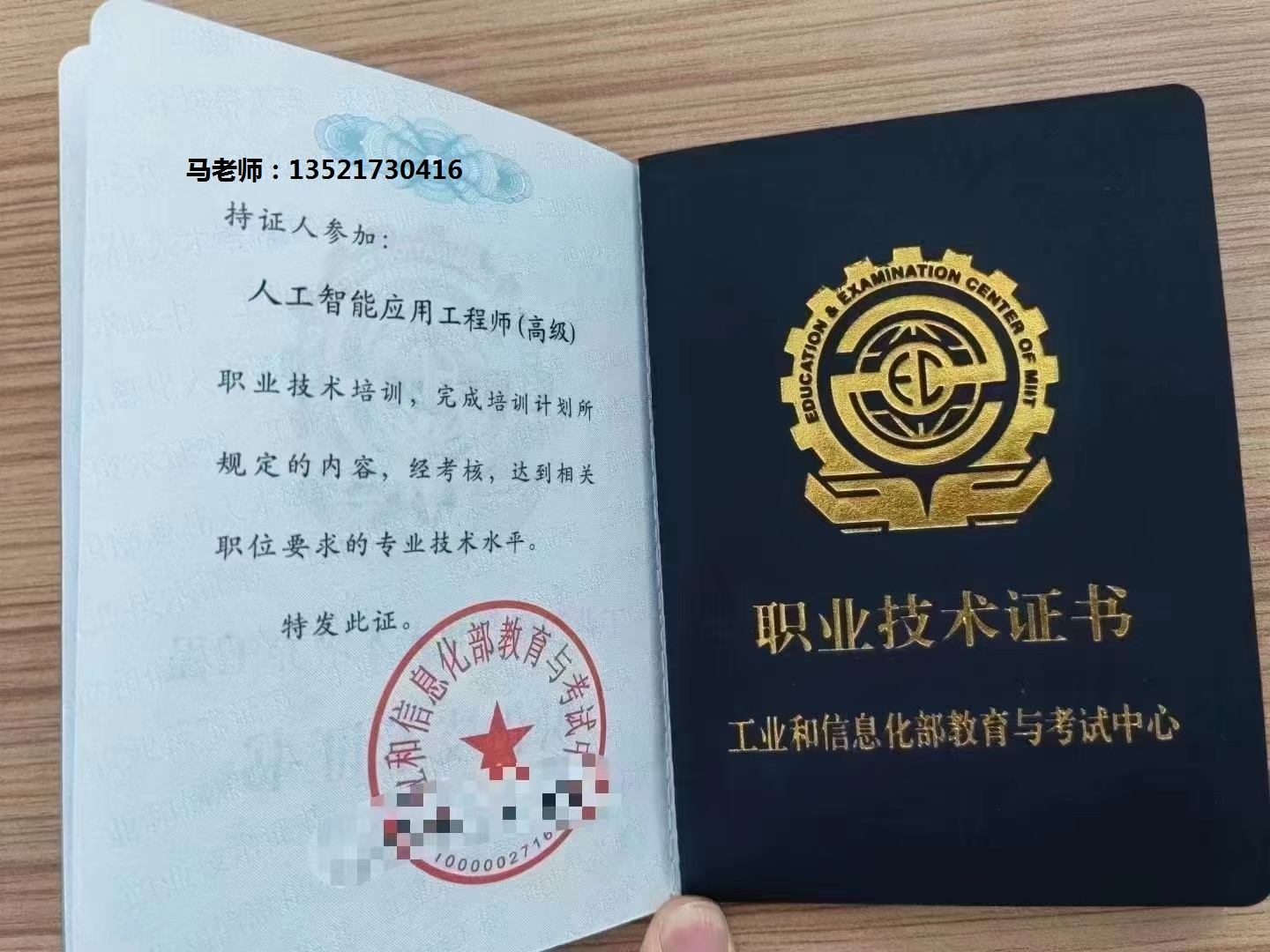

工信教考中心人工智能应用工程师认证申报青蓝智慧马老师: 133 - 9150 – 9126/135 - 2173 - 0416

站在2024年的技术拐点,人工智能应用工程师群体正在完成从技术实施者到创新主导者的角色蜕变。他们不仅需要精通Python、TensorFlow等技术工具,更要具备跨学科的系统思维和持续学习能力。随着具身智能、神经符号系统等新范式的崛起,这个群体将继续在虚实融合的产业深水区开拓创新疆域,用代码书写数字文明的新篇章。