数据合规之路:从基础建设到持续优化的全面指南

在当今数字化浪潮汹涌的时代,数据已成为企业最宝贵的资产之一。然而,随着《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规的相继出台,如何在挖掘数据价值的同时确保合法合规使用,成为摆在每个企业面前的重大课题。本文将基于权威指导与实践经验,为企业勾勒出一条清晰的数据合规路径。

明确数据边界是合规之旅的起点。依据《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273-2020),企业需系统梳理自身收集的数据类型、目的及共享情况。例如,通过制作详细的Excel表格,对每项数据标注“一般”或“敏感”标签,特别是涉及身份证号、生物特征等高敏信息时,必须遵循“非必要不收集”原则。这种精细化管理有助于识别潜在风险点,为后续措施奠定基础。

隐私政策的升级不再是形式上的告知,而是获取用户有效同意的关键。借鉴网信办提供的免费模板,企业应在政策中逐项列明数据用途,如“设备ID用于保障账号安全登录”,并清晰展示第三方SDK的合作细节。更重要的是,打破“全选即同意”的模式,针对个性化推荐等非核心功能设置独立勾选框且默认关闭,真正赋予用户选择权。当用户行使查询、更正甚至注销账户的权利时,便捷的操作入口(如嵌入“设置”菜单)则是尊重用户主权的具体体现。

敏感数据的处理需要双重保险。技术层面可采用去标识化或加密手段,利用开源工具或云服务商的低成本方案实现;管理层面则要建立严格的访问控制机制,仅允许极少数必要人员接触原始数据。这种“最小必要”原则既能降低泄露风险,也符合监管要求。对于必须使用的敏感信息,务必在隐私政策中突出显示,并获得用户的单独明示同意。

合规不是一次性任务,而是需要长效机制保障的持续过程。指定一名跨部门的数据合规联系人,负责跟踪最新法规动态、组织内部培训并监督执行。通过关注“网信中国”等官方渠道,及时获取政策解读和案例分析;运用尚数网“数小规”这类AI诊断工具,以较低成本完成自检自查。定期开展全员合规意识培训,用真实案例强化“什么能做、什么不能做”的认知边界。同时,将所有相关文档集中存储于云端,保存周期不少于三年,形成可追溯的证据链。

面对可能发生的数据安全事件,预案准备同样重要。一旦出现泄露迹象,应迅速启动应急响应流程:首先内部核实情况,随后采取强制改密等措施控制影响范围,并在72小时内向主管部门报告,同步通知受影响的用户。这种快速反应机制既能减少损失,也是履行社会责任的表现。

在数字经济蓬勃发展的今天,数据资产入表已成为趋势。但在此之前,构建完善的数据资产管理系统、开发有价值的数据产品并促进内外流通,才是驱动数据持续更新维护的关键。只有当数据在合法保护的前提下实现有序流动,才能真正释放其作为生产要素的巨大潜力,为企业创造更多商业机会和社会价值。

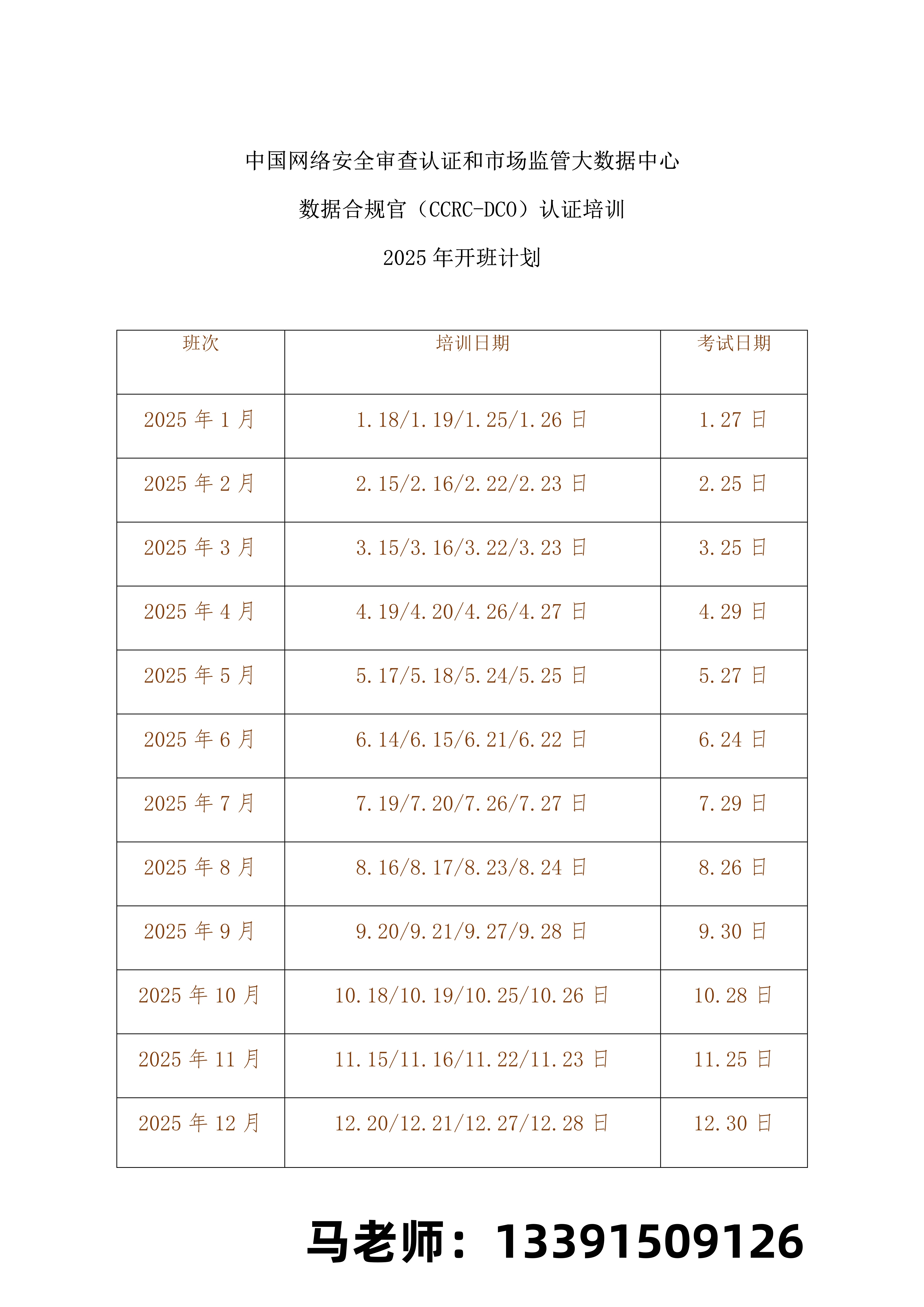

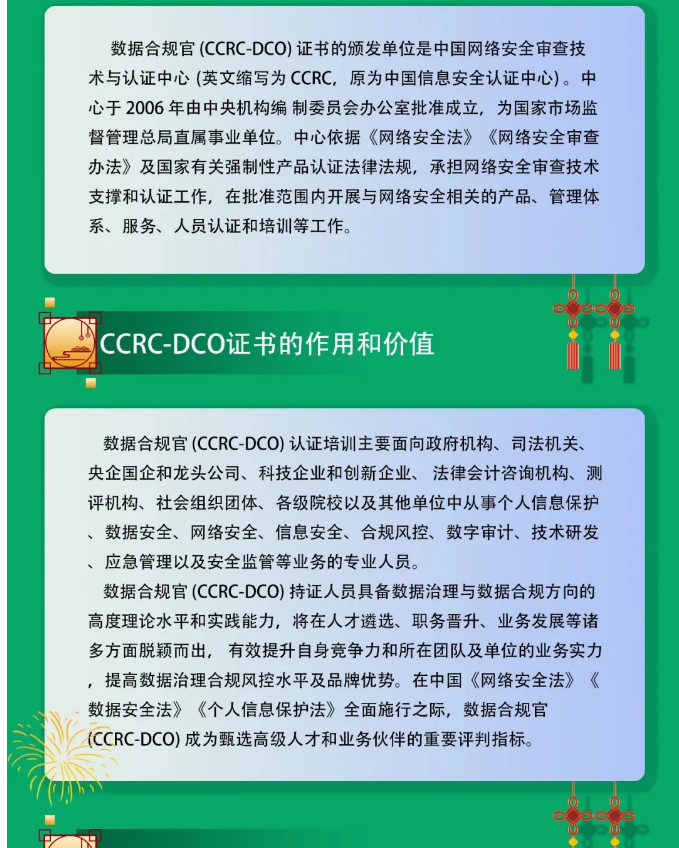

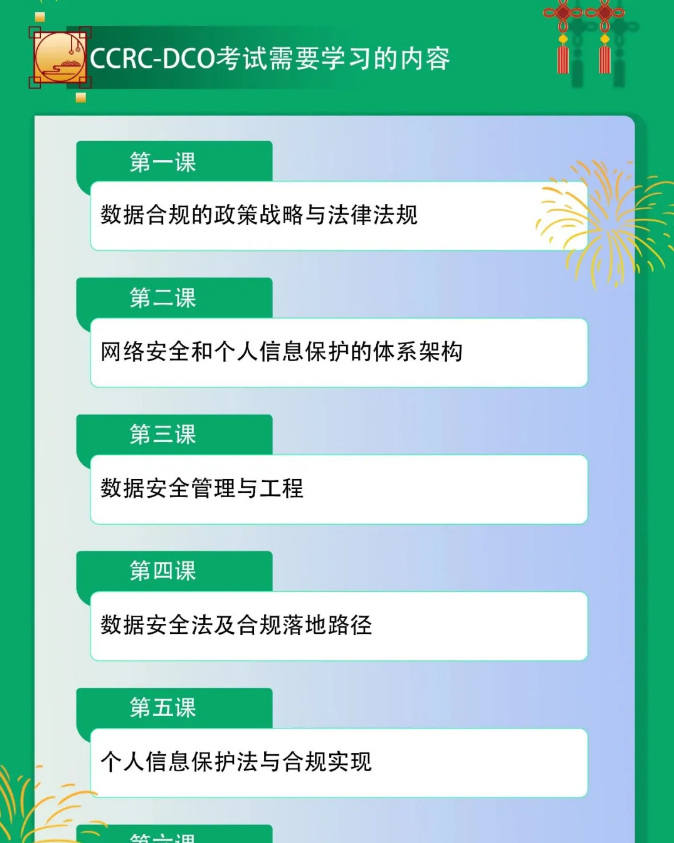

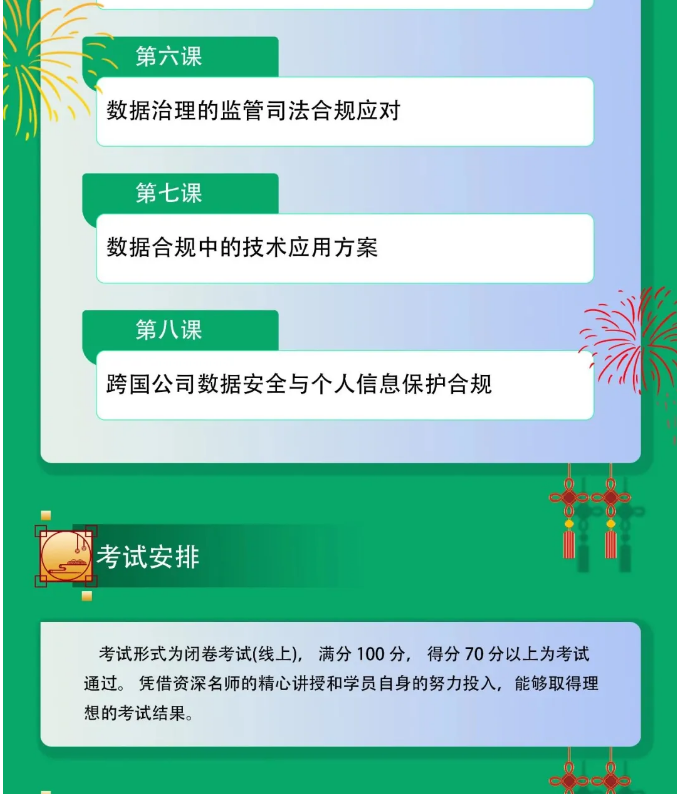

CCRC-DCO数据合规官认证办理青蓝智慧马老师:133 - 9150 – 9126 / 135 - 2173 - 0416

数据合规既是法律底线,更是竞争优势的来源。通过上述步骤的系统实施,企业不仅能规避法律风险,更能在数字时代赢得用户信任,实现可持续发展。正如古人云:“不以规矩,不能成方圆。”唯有敬畏规则、善用工具、持续改进,方能在数据洪流中稳健前行。