——从工厂流水线到家庭客厅的技术革命

北京亦庄机器人创新中心内,一场特殊的百米决赛正在上演:宇树H1机器人以11.7秒刷新赛会纪录,而天工Ultra机器人凭借自主决策优势,在成绩系数加权后以21.5秒摘得桂冠。这场充满科技感的赛事,恰似中国人工智能赛道的缩影——当政策春风与技术创新同频共振,我国人形机器人产业正沿着"创新应用提速、技术升级跃迁、综合性能质变"的轨道疾驰。

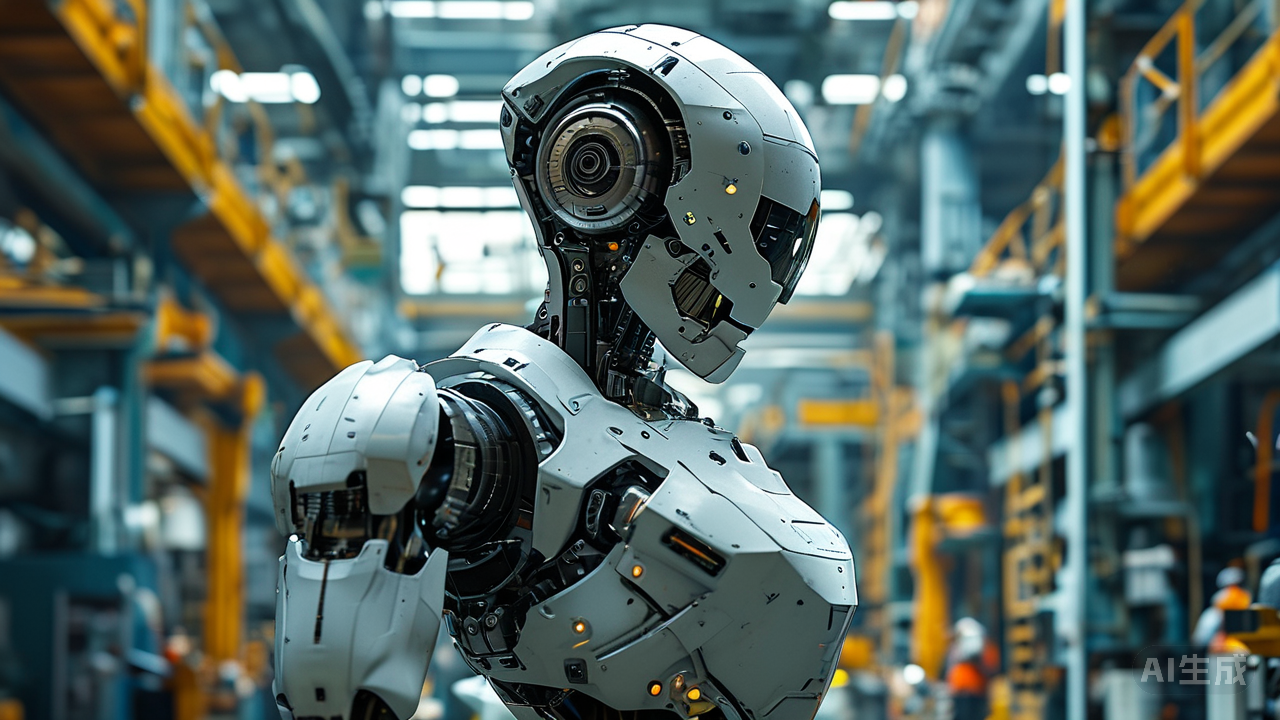

趋势一:场景破壁加速度

当人形机器人整机价格突破"万元俱乐部",规模化应用的闸门正在开启。据工信部数据显示,我国工业机器人密度已达每万名工人392台,而人形机器人的进场正在改写传统制造业格局。在深圳某汽车工厂,优必选Walker S2已实现车灯部件全流程安装,其自主研发的柔性关节精度达到0.01毫米,相当于人类头发丝的1/8。

这场技术革命背后是成本曲线的陡峭下滑。千寻智能CEO韩峰涛透露,核心关节模组价格三年间从万元级降至千元级,传感器阵列成本压缩80%。这种降本效应正催生"商用场景爆发潮":京东物流双足机器人日均分拣包裹突破2000件,杭州某餐厅机器人侍者单日服务300桌次,上海养老院"银发照护员"可完成7种体征监测。

但硬币的另一面是伦理困境的显性化。北京邮电大学刘伟教授指出,当机器人进入家庭场景,如何处理隐私泄露、责任认定等问题已成当务之急。值得关注的是,深圳已启动人机共处社会实验,通过植入伦理算法芯片,约束机器人的行为边界。

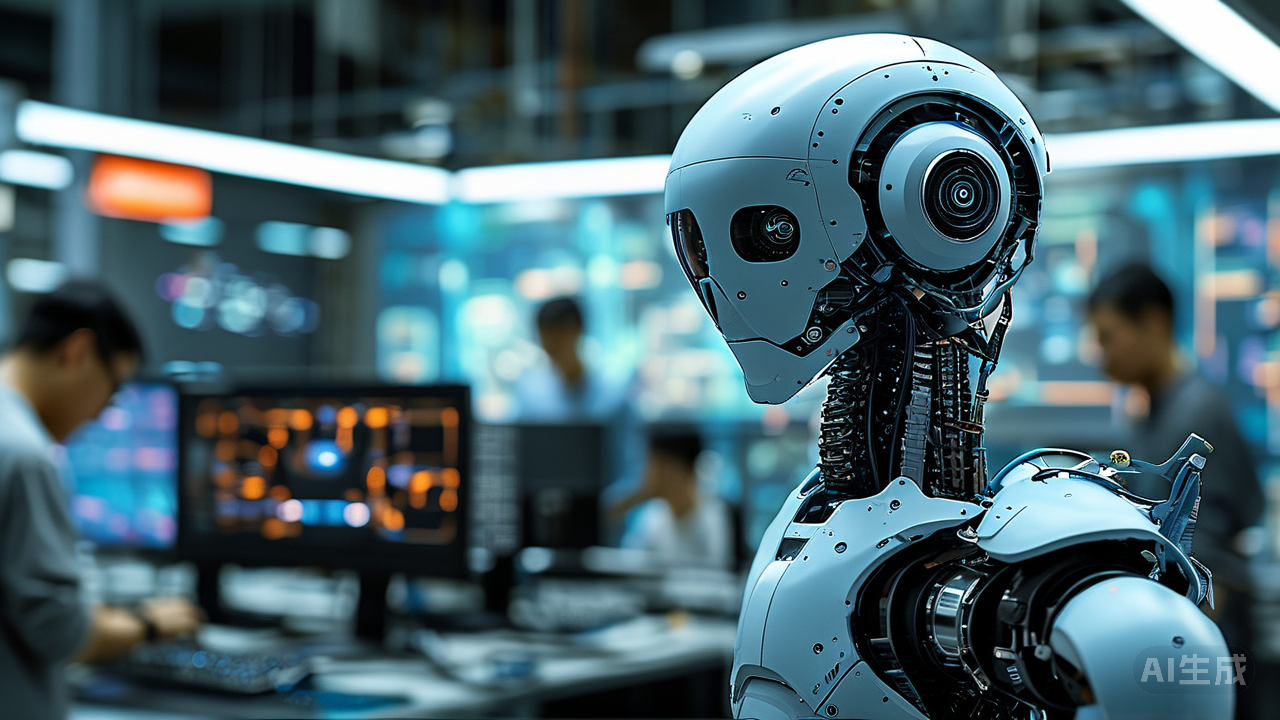

趋势二:技术融合深水区

在人形机器人创新实验室里,硬件工程师与AI算法专家正进行着前所未有的协同作战。宇树科技最新发布的H2型号,其仿生脊柱系统融合了4D毫米波雷达与触觉反馈矩阵,让机器人能感知0.1牛·米的细微力度变化。这种技术集成效应,使得机器人叠衣误差率从23%降至2.7%。

大模型技术的注入更带来质的飞跃。天工Ultra搭载的"盘古-运动V3"模型,通过3亿次虚拟环境训练,可在0.3秒内完成跌倒姿态调整。更令人惊叹的是千寻位置研发的"时空算力背包",借助北斗三代高精度定位,让人形机器人在户外复杂地形中的行动精度达到厘米级。

产业链的协同进化同样亮眼:北京建立的人形机器人零部件图谱涵盖1800个细分品类,谐波减速器寿命突破2万小时;上海临港的"机器人操作系统"开源社区,半年内吸引全球2.3万开发者贡献代码。这种生态聚合效应,正推动技术迭代周期从18个月缩短至9个月。

趋势三:人机共生新范式

在东莞某智能工厂,人与机器人的协作呈现全新图景:双足机器人负责危险区域巡检,轮式机械臂处理重物搬运,而人类工程师则通过AR眼镜远程指导复杂故障排除。这种"人机混线"模式,使生产效率提升40%,工伤事故归零。

家庭场景的突破更具想象力。新松医疗开发的护理机器人,通过柔性表皮传感器可识别8种身体接触意图,其情感交互模块能捕捉62种微表情。在杭州某智慧社区,人形管家已实现"半小时生活圈"服务闭环:从代取快递到陪护就医,全程自主决策无需人工干预。

技术进化的终极目标指向人机融合。北京人形机器人创新中心正在测试脑机接口系统,当操作员通过意念控制机器人抓取物品时,系统延迟已压缩至80毫秒。这种技术突破或将重塑未来工作形态——人类负责创造性决策,机器人执行精密操作。

工信教考中心人工智能应用工程师认证申报青蓝智慧马老师: 133 - 9150 – 9126/135 - 2173 - 0416

站在产业发展的临界点,中国工程院院士谭建荣的预言正在应验:"2025年将成为人形机器人普及元年。"当政策红利、技术突破与市场需求形成共振,这场"钢铁侠"进化浪潮不仅重塑着生产力图景,更在重构人机关系的哲学认知。从工厂车间到万家灯火,中国智造的人形机器人正在书写属于智能时代的新叙事——这不是冰冷的机械替代,而是温暖的技术共生。